DragonFly BSDの開発チームは9月16日、最新版「DragonFly BSD 2.4」を公開した。初めて64ビットに対応、CD ISOイメージ、DVD ISOイメージ、USBディスクキーイメージの3種類を提供する。

Webベースの日本語GUIを備えた完成度の高いNAS用OS「FreeNAS」

ネットワークに直接接続して使用するファイルサーバである「NAS(Network Attached Storage)」が、最近急速に普及してきている。企業などはもちろん、一般家庭においても日々増え続ける音楽ファイルやデジカメの写真の管理と、その活躍の場は広がっている。このNASを手軽に構築できるシステムが「FreeNAS」だ。

7.x系最新リリース版「FreeBSD 7.2」を試す

かつてLinuxと並んでオープンソースのUNIX系OSのシンボル的な存在であったFreeBSDだが、近年Linuxの爆発的な普及の影で、一般的な知名度としては大きく水をあけられた感は否めない。とはいうものの、セキュリティ面での信頼性の高さなどから、特にサーバ分野では現在でも安定したシェアを誇っている。そのFreeBSDの安定ブランチの最新版である「FreeBSD 7.2-RELEASE」が、2009年5月4日にリリースされた。今回は7.x系の3回目のバージョンアップということで、目新しい機能はそれほど多くない。主なところでは、メモリの有効活用を実現するSuperpagesの機能が追加(i386版とamd64版)、Jail仮想環境における複数のIPv4/v6アドレス割り当ての対応の実現といったこころだ。

マルチプロセッサ対応を改善した「NetBSD 5.0」

BSD系のOS「NetBSD」を開発するNetBSD Projectは4月29日、最新版「NetBSD 5.0」を公開した。マルチコアハードウェアにおける拡張性強化により、性能を飛躍的に改善した。ソースコードとバイナリをミラーサイトよりダウンロードできる。

サーバOSとしても進化しつつある「PC-BSD 7.1」

伝統的なBSD UNIXの流れを汲むオープンソースのディストリビューションとして、真っ先に名前が挙げられるのがFreeBSDであろう。FreeBSDはその安定性と信頼性により、サーバ用途としては確固たる地位を築いているが、エキスパート向けともいえる操作性からデスクトップ分野ではほとんど普及していない。今回紹介する PC-BSD は、そのFreeBSDをベースに、主にデスクトップOSとしての使いやすさを目指して開発されているディストリビューションである。最新版は、FreeBSD 7.2-PRERELEASEをベースとする「PC-BSD 7.1 Galileo Edition」だ(2009年4月10日リリース)。最近のバージョンでは、日本語環境も整いつつある。フリーのデスクトップOSの選択肢のひとつとして試用してみるとよいだろう。

サーバー機能が加わった「PC-BSD 7.1」

米iXsystemsのPC-BSDチームは4月10日(米国時間)、FreeBSDをベースとしたデスクトップOSの最新版「PC-BSD 7.1 Galileo Edition」を公開した。「FreeBSD 7.1-STABLE」を土台とし、グラフィックを強化、サーバー機能も導入されている。

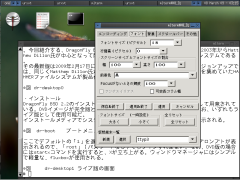

DragonFly BSD 2.2における日本語環境の構築

今回は前回に引き続き、 HAMMERファイルシステムの搭載などで注目を集めるDragonFly BSD 2.2を取り上げる。DragonFly BSDをデスクトップOSとして使用するというケースはあまりないかもしれないが、少なくとも、ターミナル上で日本語の文書の閲覧、日本語入力をできるようにしておくと便利だろう。今回はパッケージシステム「pkgsrc」による、基本的な日本語環境の構築方法を紹介しよう。ロケールは「ja_JP.UTF-8」とし、ターミナルエミュレータにはmlterm、日本語入力システムとしては「um + anthy」を使用するものとする。

DragonFly BSD 2.2で実用段階になったHAMMER FSを試す

かつてLinuxと並んで、フリーのPC-UNIXの代表であったFreeBSDやNetBSDといったBSD系のUNIXは、Linuxの急速な進化/普及と比較すると我が道を着実に歩いているといった感じだ。今回紹介する、DragonFly BSDは、FreeBSD 4(4.8-STABLE)をベースに2003年からMatthew Dillon氏が中心となって開発されているBSD系のオープンソースUNIXシステムである。

その最新版は2009年2月17日にリリースされたバージョン2.2。今回のバージョンアップでは、同じくMatthew Dillon氏が開発し次世代ファイルシステムとして注目を集めているHAMMERファイルシステムが製品化段階(production-ready)となった。後ほど説明するが、HAMMERはスナップショットなどの高度な機能を備える現代的なファイルシステムで、他OSのユーザー/開発者からの関心も高い。

DTraceをサポートした「FreeBSD 7.1」がリリース

FreeBSD Projectは1月5日、「FreeBSD 7」系の最新の安定版「FreeBSD 7.1-RELEASE」を発表した。AMD64、i386、IA64、pc98、PowerPC、Sparc64に対応、同プロジェクトのWebサイトよりダウンロードできる。スケジューラーを一新し、モニタリング機能「DTrace」をサポートした。

「OpenOffice.org 3.0」のダウンロード、2週間で約530万件に

オープンソースのオフィススイートを開発・提供するOpenOffice.orgは10月26日(米国時間)、最新版「OpenOffice.org」のダウンロード件数がリリースから2週間で500万件を超えたことを発表した。Linuxディストリビューションのレポジトリ経由などの統計はカウントされていないことから、正確な数値はさらに増える可能性がありそうだ。

FreeNASでのストレージの設定方法

ネットワークから容易にアクセス可能なストレージを提供すること。それがFreeNASサーバーの目的だ。その目的を果たすには、ハードディスクがFreeNASでどのように扱われるかを理解し、ハードディスクをどのように構成すればそのネットワークにとって最も適切かつ信頼できるストレージになるかを知ることが重要である。

セキュリティ問題に対応した「NetBSD 4.0.1」リリース

BSD系のOS「NetBSD」を開発するNetBSD Projectは10月14日(米国時間)、最新版となる「NetBSD 4.0.1」を発表した。セキュリティ修正を加えたセキュリティアップデートを目的としたもので、新しい機能は加わっていない。

PC-BSD 7――素材の良さを台無しにしている未熟な完成度

FreeBSDは、Unixライクなオープンソースオペレーティングシステムの1つであり、その祖先はオリジナルのUnixにまで遡ることができる。サーバ市場ではその存在はかねてより知れ渡っており、既に相応の評価を確立しているものの、一般ユーザが気軽に扱えるデスクトップバージョンが登場したのは比較的最近の話でしかない。そうした活動を促進しているのは、2005年に発足したPC-BSDプロジェクトである。そして今月にはPC-BSDのバージョン7がリリースされたため、Ubuntu並のユーザフレンドリなディストリビューションに仕上がっているかを確認するべく、早速ダウンロードおよびインストールをしてみた。そして味わったのが、ちょっとした失望である。

CVS/Subversionを使ったバージョン管理(中編:CVSを使ったバージョン管理)

本特集ではバージョン管理システムの基本的な考え方や用語を解説するとともに、SubversionやCVSを使ったバージョン管理方法について説明していく。前編ではバージョン管理システムの基本事項について解説を行ったが、中編となる本記事では、 CVS(Concurrent Versions System)を使ったバージョン管理について解説する。