意欲的な変更点も多数見られるFedora 12新機能レビュー

日本でもユーザーが多いLinuxディストリビューションであるFedoraの新版、「Fedora 12」がリリースされた。Fedora 12ではカーネルとしてLinux 2.6.31を搭載し、WebCamのサポート強化、次世代ビデオコーデック「Ogg Theora 1.1」の採用、オーディオ機能や電源管理の改善が行われている。今回はこのFedora 12の変更点のポイントを紹介しよう。

Fedoraは、Red Hatをスポンサーとするオープンオースコミュニティ「Fedoraプロジェクト」により開発されるLinuxディストリビューションだ。日本でもっともポピュラーなLinuxディストリビューションの1つで、おおよそ年2回のリリースを目標としている。今回紹介するFedora 12(コードネーム「Constantine」)は、2009年11月17日にリリースされている。

Fedora 12ではビデオコーデックやWebカメラサポート、オーディオ関連機構、電源管理機構などが改良されているほか、仮想化機能やネットワーク管理「Network Manager」なども強化されているのが特徴だ。それでは、Fedora 12での変更点を簡単に見て行こう。

32ビット版がi586からi686へ変更

Fedora 12のインストールメディアは、DVD用ISOイメージ、もしくは6枚のCDイメージで提供されている。対応アーキテクチャはi386(x86)およびx86_64(AMD64/EM64T)、ppc(Power PC)だ。また、i386およびx86_64版にはライブCDも用意されている。このライブCDは利用するデスクトップ環境が異なるGNOME版およびKDE版が用意されており、ここからハードディスクへのインストールも可能だ。

Fedora 12ではx86版のベースアーキテクチャがこれまでのi586からi686に変更された。これによりAtomプロセッサのサポートが強化されたほか、ほとんどのアーキテクチャでバイナリの実行が高速化されているという。また、PentiumやVIA C3などのサポートは打ち切られている。

パッケージの圧縮フォーマットも変更される

今回からRPMパッケージの圧縮フォーマットとして、LZMAベースの高圧縮技術「XZ」が使用されるようになった。これにより、DVD版に収録されているパッケージ数はFedora 11の2253から2400へと増えているにもかかわらず、イメージファイルのサイズは3.4Gから約3.2GBに縮小している。

GRUBがext4に対応

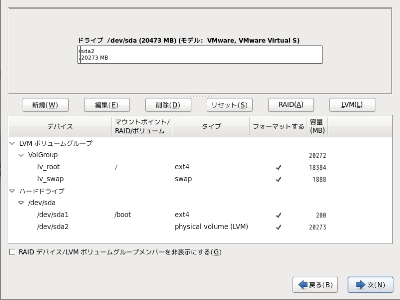

インストーラはRed Hat Linux時代からおなじみの「Anaconda」で、ルートパーティションおよびスワップパーティションには仮想パーティション技術であるLVMが使用される。また、デフォルトのファイルシステムはext4だ。なお、Fedora 11ではbootパーティションはext3のままであったが、ブートローダGRUBがext4に対応したことにより、Fedora12ではbootパーティションもext4でフォーマットされるようになった。

デスクトップの改善

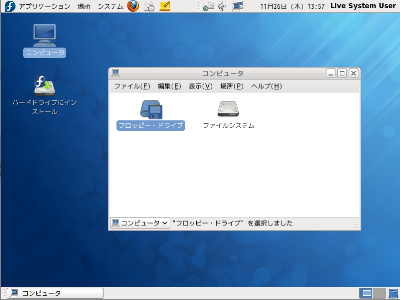

Fedora 12の標準デスクトップ環境はGNOMEである。バージョンはFedora 11の2.26から2.28に更新されているが、青を基調にしたデスクトップ画面の見た目はそれほど変化はない。

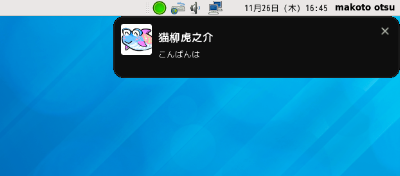

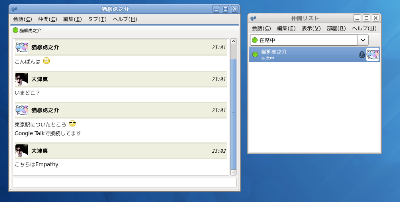

また、標準のインスタントメッセンジャーはPidginからEmpathyに変更になった。これにより、AIM、Yahoo、Google Talkなど、さまざまなIMのユーザーとチャットできるようになった。

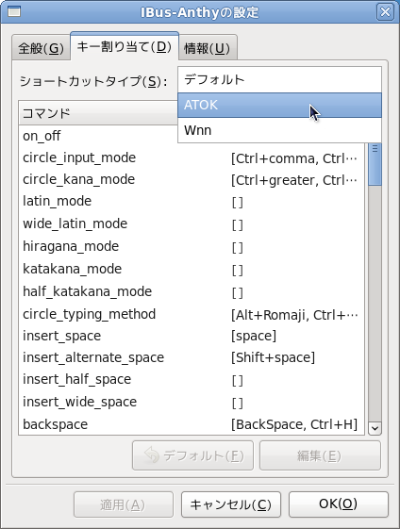

デフォルトの日本語入力システムはFedora 11と同じく、iBusにAnthyを組み合わせたものだ。当初はGUI設定メニューがないないなど、あまり使い勝手がよくなかったが、Fedora 12ではその点が改良され、「IBus-Anthyの設定」ダイアログボックスで初期入力モードの切り替えや句読点スタイルの設定などが行える。また、「キー割当て」では「ATOK」や「Wnn」といったテンプレートが選択できるようになった。

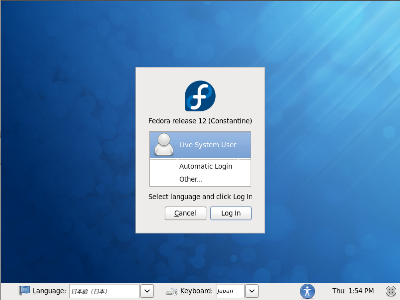

日本語にも対応するGNOME版ライブCD

Fedora 12のライブCDにはGNOME版とKDE版が用意されており、KDE版ライブCDは英語環境のみだが、GNOMEG版ライブCDは日本語環境が利用可能だ。iBusおよびAnthyにより日本語入力も行える。

ライブCD版では、「liveuser」というユーザーでパスワードなしでログインできる。なお、rootにもパスワードは設定されていない。デスクトップのアイコン「ハードドライブにインストール」をダブルクリックすることにより、ハードディスクへのインストールも可能だ。

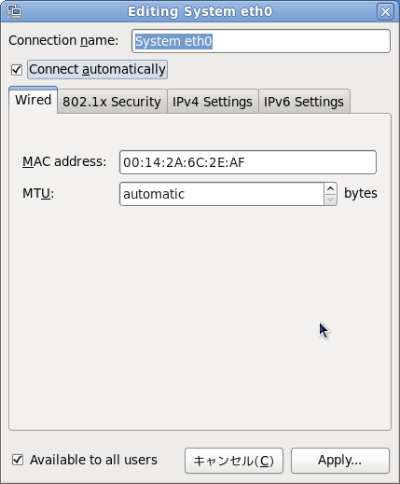

Network Managerの改善

ネットワークの自動認識や設定を行うNetwork Managerでは、モバイルブロードバンドおよびIPv6への対応が強化されているという。ただし、DVDからインストールした環境では、初期状態では有線LANが有効にならなかった。そのため、毎回パネル右のアイコンをクリックし、メニューからインターフェースを選択して接続する必要があった。

システム起動時にネットワーク接続を有効にするためには、まず「システム」−「設定」−「Network Connections」を選択し、「Network Connections」ダイアログボックスを表示させる。続いて「Wired」パネルからインターフェイスを選択して「Edit」をクリックし、表示されるダイアログボックスで「Connect automatically」をチェックする。

KMSのサポート強化

Fedora 10以降では、ビデオカードをカーネルで集中制御するKMS(Kernel Mode Setting)が搭載されている。KMSを使用するとXサーバーを起動せずにグラフィカルブート画面を利用でき、起動時間の短縮が期待できるが、サポートされているATIの一部のGPUおよびインテルの統合チップセット内蔵GPUのみに限られていた。しかしFedora 12では、オープンソースのNVIDIA向けドライバ「Nouveau」でKMSがサポートされたため、多くのNVIDIAカードでKMSが利用可能になった。これにり、ほとんどのシステムでKMSによるブートタイムの高速化や、「Plymouth」(プリマス)によるスムーズなグラフィカルブート画面を表示できるようになった。

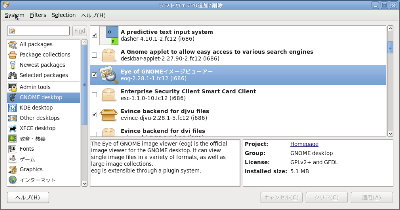

パッケージ管理機能の強化

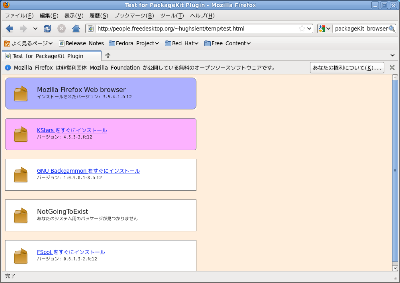

Fedora 12ではパッケージ管理ツールであるPackageKitが強化され、Webブラウザからダイレクトにパッケージをインストールする機能が加わった。この機能はPackageKitのプラグインとして提供されており、次のようにしてインストールすることで利用可能になる。

# yum install PackageKit-browser-plugin

このパッケージのインストール後、テスト用のWebページ「http://people.freedesktop.org/~hughsient/temp/test.htm」にFirefoxでアクセスするとパッケージの一覧が表示され、ここでパッケージをクリックすることでインストールが開始される。

ただし、現時点では若干不安定なようで、Webブラウザごとクラッシュすることも少なくなかった。

なお、PackageKitのGUIインターフェイスも改善されており、「ソフトウエアの追加/削除」(gpk-application)ではログの表示機能が追加されるなど、より使いやすくなっている。

外見的な変更点は少ないが、着実に機能強化が行われているFedora 12

このように、Fedora 12では目立つ変更点は少ないものの、着実にさまざまな機能に対してアップデートが加えられている。また、今回は取り上げていないが、ここ数年注目されつつある仮想化技術「KVM」のサポートについても強化されている。Fedoraユーザーであれば、アップデートを行って損はないリリースといえるだろう。