優れたデスクトップ仮想化ソフトウェアとしての地盤を固めたVMware Workstation 6.5

仮想化ソフトウェアを使えば、ネイティブのLinuxディストリビューションでは動作しないプログラムを実行できる。Linuxユーザには仮想化ソフトウェアの選択肢がたくさんあるが、機能の豊富さでVMware Workstation 6.5にかなうものはない。先月リリースされたVMware Workstation 6.5は、競合製品に対するこれまでの優位性を多数の便利な新機能によってさらに強調すると共に、果敢にも仮想マシンで3Dアクセラレーションをサポートするという仮想化ソフトウェアとしては初めての取り組みも盛り込んでいる。そうした進展は見られるものの、新機能の一部はまだベータ段階にあるため、Workstation 6.5は万人にとって最善の選択肢とはいいがたい。

VMware Workstationは、多様な仮想ハードウェアを利用して複数の仮想マシンを駆動することができ、LinuxとWindowsの切り替えや最新ハードウェアでのレガシーアプリケーションの実行を必要とするソフトウェア開発者、教育関係者、技術サポートエンジニア、エンドユーザに利用されている。昨年リリースされたWorkstation 6.0(翻訳記事)は、すでに機能面で競合製品の先を行くものだった。現在Workstation 6.0を利用しているユーザは無料で6.5にアップグレードでき、新規ユーザは189ドルでWorkstation 6.5を購入できる。

改良点

Workstation 6.5では、多くのホストおよびゲストオペレーティングシステムが新たにサポートされている。6.5のテストは、CentOSの各種バージョン(5.2、5.1、5.0)、SUSE Linux Enterprise Server、Red Hat Enterprise Linux 5.2 WS/AS/ES、Ubuntu Linuxの6.06以降8.04までの各32ビットおよび64ビット版のほか、Windows 2000以降Windows Vistaまでの各種エディションで行われている。さらに、CentOS 5.3、Red Hat Enterprise Linux 4.8、openSUSE 10.3が試験的にサポートされている。

これらのOS上に作成できる仮想マシンでは、CentOS、Mandriva、openSUSE、RHEL、UbuntuといったLinuxの主なサーバおよびデスクトップディストリビューション、FreeBSDおよびSolaris、そしてWindows 95からVistaまでの各種OSおよびDOSの動作が確認されている。なお、サポート対象のOSおよびディストリビューションのリストは、VMwareエンジニアによるテストの進行とともに拡大している。私の環境では、Mandriva Linux 2008.1やFedora Linux 8上でWorkstation 6.5を実行してもユーザビリティやパフォーマンス上の問題はなかったが、今のところサポート対象のリストにはいずれのディストリビューションも載っていない。

リリースノートには、ゲストOSが仮想メモリや仮想CPUの機能をサポートしていれば、今回のリリースはこうした仮想ハードウェアのホットプラグが可能だと記されている。ところが私の環境では、ホットプラグ対応のUbuntuを仮想マシンで実行中にメモリの追加も仮想CPUの追加もできなかった。一方、ユーザマニュアルにはこの機能に関する記述がないので、これがVMwareのバグなのか、私の手違いなのかはわからない。

プログラマやアプリケーションのデバッグ担当者にとってありがたいのは、Workstation 6.0で導入された「Execution Record/Replay(実行の記録/再生)」機能の改良だろう。これは、ディスク入出力からマウスイベントまで、仮想マシンで起こるあらゆることを記録してログに保存したり、記録済みのある時点の状態に仮想マシンを復元したりできる機能だ。Workstation 6.5では、ユーザインタフェースが改善されたほか、チェックポイントのすばやい移動および選択が可能になるなど、さらに改良が施されている。

リリースノートには、ファイルおよびフォルダ共有時のパフォーマンス向上、テキストやファイルのコピー&ペースト、USBデバイスからのデータ転送の高速化などに関する記述もある。ファイル転送速度の向上は、4GBを超えるISOイメージのような巨大なファイルをホスト側からゲスト側に転送してみるとわかりやすい。

ホストおよびゲストのインストール手順の改善

VMware WorkstationをLinuxにインストールしたことがある人はご存知だろうが、これまでのWorkstationでは、実行しているカーネルのカーネルソースを取得したうえで、フォントのデフォルトインストールパスの選択などで何度も作業が中断される、まわりくどいコマンドラインでのインストールを実行する必要があった。だが、それはもう過去の話だ。今回のWorkstation 6.5は、RPMとグラフィカルユーザインタフェース付きの.bundleスクリプトの両方の形式で配布されている。関連モジュールのコンパイルにはやはりコンパイラとカーネルソースが必要だが、Workstation 6.5では、この部分の手順がメインのインストール作業から切り離されている。

MandrivaでGUIインストーラのほうを試したところ、見事にインストールできた。コンパイラやカーネルヘッダを一切持たないデフォルトの状態のFedora 9でもインストール作業は滞りなく終了するが、Workstationを実行しようとするとコンパイラが必要になる。なお、.bundle形式のGUIインストーラを「–custom」スイッチを指定して実行すれば、ライブラリファイル、manページ、ドキュメントといったコンポーネントごとにディレクトリパスを変更することができる。

製品としての機能強化点で最初に気が付くのは、ウィザードによる仮想マシンの作成とその後のゲストOSのインストールが改良されていることだろう。ゲストOSとしてインストールしたいOSやLinuxディストリビューションのCDまたはISOイメージがあれば、Workstation 6.5は自動的にそのインストールを進めようとする。「Easy Install」と呼ばれるこの自動インストール機能は、すべてのディストリビューションで利用できるわけではない。Workstation 6.5が認識するISOを選択するか、インストールCDを挿入すると、自動インストールの可否がわかる。なお、この自動インストール機能に対応したOSやディストリビューションの一覧は、どのドキュメントにも見当たらなかった。私が試したなかでは、Ubuntu 8.04とWindows XPが自動でインストールできたが、Fedora 9はだめだった。

OSまたはディストリビューションを認識すると、Workstation 6.5は、Windowsのインストール用CDキーやLinuxのユーザ名/パスワードなど、インストールに関する追加情報の入力を求めてくる。VMware Workstation 6.5は、VMwareツールパッケージの自動インストールにも対応している。これは、ゲスト側デスクトップの解像度の同期、マウスとキーボードの自動切り替え、ホストとゲストとの間のファイル転送処理の円滑化といった有用な処理を実現するオプションのアドオンである。さらに、Unityという機能が新たに導入されている。

目玉機能

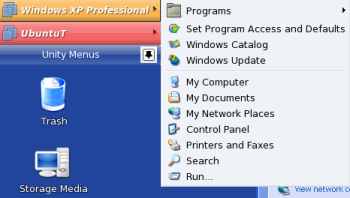

今回のVMware Workstationで最も注目されているのが、Unity機能である。これは、ゲストOS内のアプリケーションをホストOS上で実行できるというものだ。ゲスト側のアプリケーションは、ホスト上のほかのアプリケーションと同じように扱われ、ホスト上でゲスト側の挙動パターンに従う。仮想化の分野では特に目新しい機能ではなく、Win4Lin 5.0でもゲスト側(Windows)の個々のアプリケーションをLinuxホスト上で実行することができるが、Workstation 6.5はこれをより優れた形で実現している。アプリケーションごとにランチャ(ローンチャ)を作成するWin4Lin 5.0(翻訳記事)とは異なり、Workstation 6.5ではゲスト側のアプリケーションメニュー全体がホスト上で利用できるのだ。この機能は、ゲストおよびホストがWindowsとLinuxのどちらであっても使える。ゲストがUnityモードで動作しているときには、Workstationウィンドウが最小化され、ホスト側画面の左上にUnityメニューが表示される。ゲスト側のアプリケーションを起動するには、Unityによって提示されるアプリケーションメニューを普通に操作し、実行したいアプリケーションを選択すればよい。

今回のリリースのもう1つの目玉が、Windows XPゲストで3Dアクセラレーションが使えることだ。Direct3D v9.0c(Microsoft DirectX APIの一部)とOpenGL 2.0に対応したグラフィックカードがあれば、DirectX 9.0cが必要なゲームを実行できる。ただ、この機能にはいくつかの制限があり、Linuxホストではベータ機能として使えるにすぎない。まず、3Dアプリケーションのサポートはパフォーマンス最適化が行われておらず、すべてのOpenGLアプリケーションはエミュレーションモードで実行されるため、さらにパフォーマンスが低下する。また、現時点では、実行の記録/再生機能を使って3Dアプリケーションの動画を記録することはできない。

VMware Workstation 6.5には、Linuxホスト用のグラフィカルなVirtual Network Editorも新たに導入されている。このエディタを使えば、複雑な仮想ネットワークおよび仮想アダプタの作成と設定、またそれらと物理的なネットワークアダプタとのやりとりの設定が簡単に行える。VMwareは、Workstation 6.0以降のリリースに自社の製品VMware ACE(Assured Computing Environment)を同梱している。エンタープライズユーザは、ACEの利用によって、関連するアプリケーションおよびセキュリティの設定をあらかじめパッケージ化したリモート管理可能な仮想マシンを作成し、導入することができる。さらに最新のACE 2.5では、Workstation 6.5と十分に統合されており、ユーザはホストへのアクセスが完全に無効化された、USBディスクやキオスク端末用のACE環境を構築できる。

インターネットから仮想マシンおよび仮想アプライアンスをダウンロードする場合は、Workstation 6.5とVMware Playerの双方で仮想マシンのストリーミングがサポートされている。この機能により、ダウンロードの完了を待つことなく仮想マシンを駆動できる。そのためには、zip形式に圧縮されていない仮想マシンを導入する必要がある。残念ながら、この機能のテストに使えそうな仮想アプライアンスは見つからなかったが、最初にすべてをダウンロードしなくてもVMのプレビューが行えるのは便利だ。

問題点

デスクトップ仮想化の市場は、ここ数年で大きな変化を見せている。こうしたなか、VMware Workstation 6.5は2つの点でその変化に逆行している。それが、価格とWindows専用の機能だ。

Workstation 6.5はUnityやEasy Installといった機能をLinuxユーザに提供してはいるが、Windowsゲストでしか利用できない3Dアクセラレーションなど、Windows専用の機能が少なくない。個人的には、Linuxの実システムからVMを作成できる機能や、ext3形式の仮想ディスクを物理マシンにマウントできる機能を心待ちにしている。さらに、記録/再生機能で作成した動画をLinuxで再生したり、Workstationのユーザインタフェースに制限をかけて特定の機能を排除したりできるようにもしてもらいたい。

もう1つは価格の問題だ。どの機能もデスクトップユーザをターゲットにしているにもかかわらず、189ドルという価格のせいで、Workstation 6.5は利用者の多い企業や学術研究機関向けの製品になっている。Windowsのレガシーアプリケーションを実行したり、Windowsでしか動かない3DゲームをLinuxでプレイしたりするだけなら、Win4LinやVirtualBox、CrossOver Office、Wineのように、もっと安価なものや無料のものがある。

VMware Workstation 6.5は、豊富な機能を持ち、デスクトップにおけるあらゆるタイプの仮想化に適している。特に注目すべきはUnityやEasy Installといったユーザビリティを強化する機能であり、エンタープライズユーザならACEのオーサリング機能を高く評価するはずだ。

いずれにせよ、Workstationを購入済みの人は、Workstation 6.5への無償アップグレードの特典を利用すべきだろう。新規ユーザの場合は30日間無料の試用版を試すことになるだろうが、購入するなら次のマイナーアップデートまで待ったほうがよさそうだ。