Linux市場分析 − なぜ今Linuxなのか

プレイヤーと視点

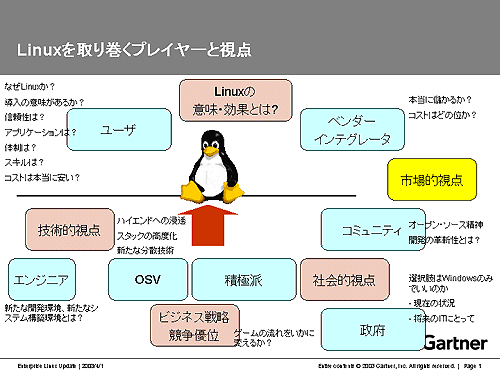

筆者の考えるLinuxに関するプレイヤーと視点について、図1にまとめる。

図1.Linuxに関するプレイヤーと視点

出典:ガートナー データクエスト(2003年4月)

ユーザの視点

Linuxに関してユーザが最も興味があることは、「Linuxは本当に使えるのか」、「Linuxを使うと本当に安くシステム構築が行えるのか」ということだろう。 このようなLinuxに対する実用性とコストに関する議論は、ここ数年議論されてきたが、残念ながら、これらを評価するための確立された尺度は業界に存在しないのが実情である。 しかしながら、Linuxでもそれなりのシステムが構築できるようになってきたことは事実であるし、Linuxの採用によりコスト低減を実現したユーザが存在することも確かである。 実際、ここ数年の業界の見方は変化している。すなわち、「Linuxが使えるか否か」といった議論より、むしろ「Linuxをいかに使うか」という議論が増えてきたのである。 ガートナーが2002年8月に日本国内で行った調査でも、こうした傾向が現れている。「Linuxを導入済み」としたユーザが急激に増加したのである。(図2)

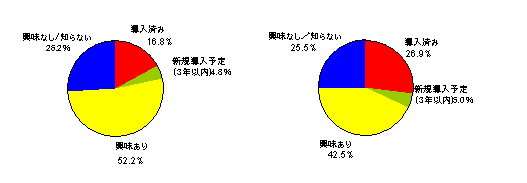

図2.国内ユーザにおけるLinux導入状況

Linuxへの関心度・導入率

2001年8月/2002年8月

出典:ガートナー(2003年4月)

これは、ユーザの中でLinuxが興味から実践の段階に入りつつある ことを示すものであると考えられる。ただし、この調査では Linuxベースのシステムが本番運用に至ったかどうかは不明であり、 実際のところは、まだまだ試行評価のフェーズ中心と考えるのが妥当であろう。 いずれにせよ、ユーザの中でLinuxが前向きに捉えられていることは 確かなようである。このことは、Linuxを支持するベンダーにとっては 歓迎できることだろうし、逆に、唯一Linuxのライバルである マイクロソフトにとっては警戒すべきことと言えるだろう。

ベンダーの視点

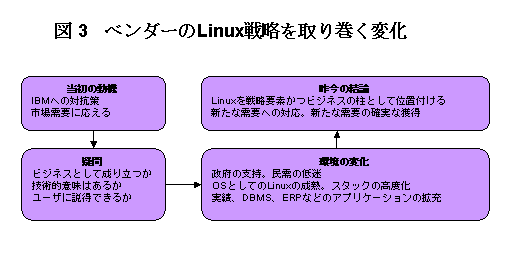

Linuxについてベンダーの興味ポイントは、「Linuxは本当に儲かるか」 ということであろう。ほとんどのベンダーがLinuxへの対応を表明 しているのは、まさにこのことが期待されるからである。しかし、 残念ながらほとんどのベンダーにとって、まだまだLinuxがベンダー ビジネスの柱となるところまでは至っていないのが実態である。 これまで特に強いアクセラレータが無い中、ほとんどのベンダーは Linuxのビジネス的将来性に確信が持てないことから、Linuxに対する 取り組みはどちらかといえば中途半端なものであった。 しかし、ここへ来てベンダーの対応は変化しつつある。例えば富士通は、 2002年11月にエンタープライズLinux戦略を大々的に発表し、さらに 2003年1月にはメインフレームクラスのIA/Linuxサーバを2005年を目処に 開発すると発表した。NECも、2003年3月にグループ全体で エンタープライズLinuxソリューションを強化することを発表した。

これらのベンダーは、これまでも外部からLinux事業推進のプレッシャー を受けていた。すなわち、国産ベンダーは、IBMのLinuxへの積極的な コミットに対抗するという意味で何らかの施策を求められていたし、 Linuxに対する業界およびユーザの関心が強まるなか、何らかの 態度表明を行う必要があったのである。 では、ここへきてこれらのベンダーがLinuxに対するコミットを さらに強めたのは何故だろうか。 これには、IT市場の低迷と政府の影響が大きく関わっているものと考えられる。 これまでWindowsやUNIX中心に事業展開してきたが、それだけでは 様々な点で限界があると感じているベンダーが増えてきている。 IT市場が好調な時は、これまでの延長線でWindowsや UNIXによりビジネスを賄うことができたが、これらに陰りが見え始めてきた。 一方、世界的に見ると例えば政府がLinuxを推進しつつある。 景気が低迷する中、民需に期待できなくなっている分、 このような官需を確実に自社のビジネスにつなげることが 各ベンダーに求められている。 これらのベンダーは決してWindowsやUNIXを見限るということは あり得ないが、新たな収益源という観点からLinuxへのコミットを 強めているのである。

また、昨今の国産ベンダーのLinuxに対するコミットには、 LinuxをWindows、UNIX、メインフレームに並ぶOSとして位置付ける といった表現も使用されている。これまでは、単にLinuxのサポートを行う といった弱い表現に留まっていたが、このような表現の変化は、 ベンダー自身のLinuxに対する態度が変わったことを意味している。 すなわち、NECや富士通といったベンダーは、Linuxを単に一過性 のものとして扱っているのではなく、Linuxを戦略要素かつ将来的な ビジネスの柱として捉え始めたのである。このことは、将来的な サーバOS市場およびベンダーの勢力関係を大きく変化させる可能性が あるという意味で、非常に重要な変化であると言える。

出典:ガートナーデータクエスト(2003年4月)

技術的側面:スタックの高度化とコンパクトOS

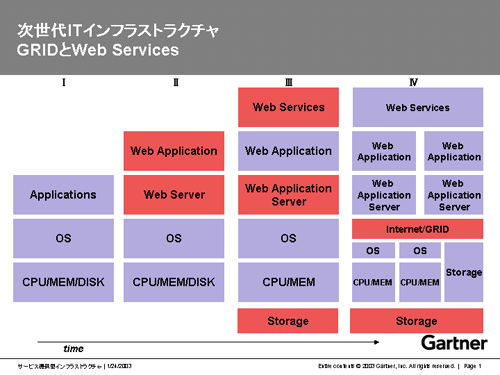

マクロ的な視点で見ると、現在、情報システムはこれまでの10年から 新たな10年に向けた過渡期であると考えられる。システム・スタックは、 ハードウェア、OS、ソフトウェアといったシンプルな構成ではもはや 語ることができなくなってきている。システム・スタックは情報システムを より高度なものにすべく進化しつつある。このような技術進化は OSの上位で見られるものであり、これらには、Webサービス、.NET、J2EE、 アプリケーション・サーバ、インターネット分散環境におけるリソースと 実行環境の共有を可能とするグリッド・コンピューティングなどがある。 このような新たなテクノロジにより、これまでのOSとアプリケーションの シンプルな関係はもはや崩れつつある。すなわち、OS上で単一 アプリケーションが実行するといった時代から、新たな分散環境を 支えるスタックの上で、サービス提供コンポーネントが結合し、 ユーティリティ・サービスを提供する時代に移行しつつある。 このような新たなスタックでは、分散環境でのリソースとサービスの マネジメントが重要になる。結果として、ノード内のリソース・マネジメント を中心とするOSの存在は相対的に低下するのである。 このような高度なスタックへの対応には大きく2つのアプローチがある。 一つはOSをさらに太らせるやり方であり、もう一つはOSと上位スタックを 切り離したままでシステムとして提供するというやり方である。 前者はマイクロソフトが取っているもので、後者はIBMが代表的な ベンダーである。 ここで仮にインテグレータもしくはユーザがマイクロソフトの戦略に 乗らない、もしくは乗りたくないとするなら、必然的に後者のアプローチを 選択することになる。すなわち、“複雑なスタック”への対応という観点 では、OSとしてはそれ自身が高度なものより、むしろシンプルかつ コンパクトなOSがよりフィットするのであり、この場合のOSとしてLinuxは 最有力なものとなる可能性が高い。実際、現在見られるLinuxと ブレード・サーバとの組み合わせも、こうした次世代のスタックを 想定したものとなっているのである。このようなスタックの高度化が Linuxのモメンタム向上につながっていることも見逃すことのできない 事実である。

図4.インフラストラクチャ・スタックの変化

出典:ガートナーデータクエスト(2003年4月)

市場的側面

一般論で言えば、市場は進化を求める。一方、特定ベンダーの寡占化は、 製品、ソリューション、ビジネス、および経済といった様々な観点で 市場の進化にとってのインヒビターと成り得る。IT市場における過去の 歴史において、こうした寡占化は、何らかの圧力によって何らかの時期に 何らかの手段により抑制されてきた。こうした市場の再活性化を促す 圧力は、仮に弱まったように見えたとしても決して消え去ることはないし、 逆に市場がこのような圧力により再活性化した際には、圧力は 自然な形で調整される。このような動きは、圧力の強弱はともかくとしても、 前進を求める市場においては、そのベースラインを成すものとして、 いつの時代にも見られるものである。現在見られる政府のLinuxへの 支持やオープンソース・コミュニティの台頭は、このような市場型の 反応であると言えるだろう。 現在は、これらの市場再活性化へ向けた圧力が、ここ数年のIT市場の 低迷により高まってきた時期であると考えられる。ここで言うところの 活性化には、ITの長期的かつ持続的な革新という大きな枠組みに加え、 情報システム価値の最大化やコストの抑制といった具体的な問題も 含まれている。ここでLinuxには、まさにこれらの問題を解決し、 ITの持続的革新性をもたらすことが期待されている。Linuxを担ぐ 人々が、こうした点を明確に意識しているかどうかは不明であるが、 少なくとも無意識もしくは暗黙的に、このような観点で Linuxを推進している可能性があることは認識する必要があると言えるだろう。

結論

以上をまとめると、次のような事柄がLinuxに対する新たなモメンタム を支えているものと考えられる。

- Linuxは、ユーザにとって、興味から実践の時代に移行しつつある。

- ベンダーは、Linuxを戦略要素および新たなビジネスの柱として捉えようとしている。

- システム・スタックの高度化がLinuxに対する技術的意味付けとなりつつある。

- IT市場の低迷とともに市場再活性化への圧力が高まりつつある。このなかでLinuxはITの持続的革新性をもたらすものとして期待されている。

少なくともここで言えることは、昨今のLinuxを巡る議論は、 数年前のバブル時代に見られたものとは明らかに異なっているということである。

今回は、Linuxを取り巻く環境の変化という点について述べた。 スペースの関係上、全てを網羅することはできなかったが、 残りの視点・側面およびLinux自身の変化がもたらす影響や今後の 予測については別の機会に触れてみたい。