姿を見せた最新GIMP 2.0

GNU Image Manipulation Program、別名

GIMPは、Adobe PhotoshopやJasc Paintshop Proに匹敵する豊富な機能を備えたフリーのグラフィックエディタである。GIMPの強力な機能は、写真の細かい修正、アニメ画像の生成、Web用や印刷用のグラフィックスの作成を可能とする。かねてから要望の大きかったGIMPバージョン2.0のリリースが、来月に迫った。このバージョンは、Windows、Mac OS X、またはLinuxで動作する。各プラットフォームのプレビュー版が、このほど公開された。この記事では、安定したGIMP 1.2とリリース間近いバージョン2.0の主な違いについて報告する。

私がGIMPを使い始めたのは1997年だった。Webサイトで使うグラフィックスを作成したり、家族のクリスマスカードを仕上げたり、友人の顔写真を無謀にもグリズリー・ベアにスーパーインポーズしたりする、といった目的に使っていた。私はプロのグラフィックアーチストではないし、おそらくこれを読んでいるあなたもそうではないだろうが、GIMPを活用するのにプロである必要などない。

新しい外観

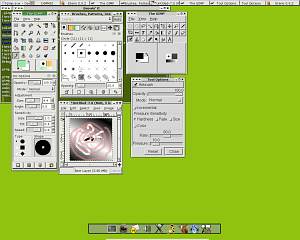

バージョン2.0を起動したときに表示される外観は、これまでとは違う。以前のバージョンでは、ありふれた機能本位のインタフェースしかなかったが、それと比べて外観は飛躍的に改善されている。新しいデザインは、洗練された快適な操作感を備えているだけでなく、以前よりも直感的で親しみやすい。最初に目に入る違いは、GTK2(GIMP Toolkit)のカラフルなアイコンと卓越した美学である。そこから伝わってくるプロフェッショナリズムがユーザの経験に与える価値は測り知れない。

次に気が付く違いは、GIMPの「ドッキング機能」である。すべてのダイアログ(ブラシ、レイヤ、ツールオプションなど)は、メインウィンドウから分離して単独のウィンドウに表示したり、既存のダイアログウィンドウに追加したり、非表示にすることが可能だ。ビューの設定に行った変更はすべて保存されるので、後で作業を再開したときにツールのレイアウトが以前と同じ設定で表示される。作業に合った環境を作れるだけでなく、画面が乱雑になるのを防ぐことにも役立つ機能だ。

テキストツールとCMYKカラーの改良

GIMP 2.0の画期的な変更は、テキストツールが大幅に強化されたことだ。フォントの選択が改良され、複数行のテキストを入力できるようになった。テキストの変更はただちにキャンバスに反映されるので、イメージとテキストの位置関係をプレビューすることがずっと簡単になった。また、テキストをパスとしてエクスポートすれば、その形状、塗りつぶしスタイル、サイズを自由に変更できる。

新しい機能は全体的には気に入ったが、一部に違和感のある部分もあり、改善の余地があると感じた。初心者が、右->左、左->右機能を使いこなせるとは思えない。それに、右->左があって上->下(あるいはその反対)がないのはおかしい。もう1つ気が付いたが、キャンバスからテキストが消えてしまい、テキストエディタでテキストを変更しないと再表示されないことがあった。あればいいと思うのは、エディタで特定の属性を変更できる機能である。たとえば、単語の1文字目の属性を「太字、赤色、18ピクセル」に設定し、残りの文字の属性を「深紅色、16ピクセル」に設定するには、2つのテキスト領域を使うことになるが、かなり操作が冗長だ。また、テンプレートを使って簡単にテキストの書式を設定できれば便利だろう。つまり、円の中にぴったり収まるようにテキストを丸める、影を付けてテキストを立体的にする、テキストを傾斜させる、テキストを左右反転する、などのテンプレートを適用するのである。最後にもう1つ、Macromedia Fireworksのような自動カーニング機能も欲しい。

バージョン2.0に追加されたもう1つの重要な機能は、カラーダイアログを使ってカラーをCMYK(プリンタ用のカラーモデル)値で拾えるようになったことだ。配色の悪い名刺を200枚ほど作ったことがあるので、私はどのCMYK値を使うか経験から知っている。正直なところ、現在のGIMPのCMYK表現は市販製品に大きく遅れをとっているが、ないよりはましな程度だった以前のバージョンからは進歩しているので、今後のバージョンではプロファイルの選択が改良されると期待できる。

GIMPを試していた私は、何度もうれしい驚きを味わった。書き直されたパスツールは、以前よりも直感的で、機能も増えた。パスをSVG(scalable vector graphic)形式でエクスポートし、Adobe Illustratorなどのベクタベースプログラムにインポートできる。特に気に入ったのは、Undoツールだ。このツールを使えば、画像を作成する操作ステップ(選択、塗りつぶし、移動など)の概要や状態、特定の操作によって画像に起こる変化を知ることができる。操作ステップを戻したり進めたりして、編集プロセスの好きな地点に戻ることができる。画像編集を建設的に進めるには、欠かせない作業である。さらに、編集メニューの”Fill with FG/BG color”を選択すると、現在表示されている前景色と背景色がプレビューされるので、どのカラーを使っているのか覚えておく必要はない。意外なことに、この便利な機能がNew Imageダイアログに見当たらない。

改良の必要な箇所

もちろん、どんなものにも改良の余地はある。私が欲しいと思ったのは、元の画像の隣にさまざまなGIF、PNG、JPEG設定で画像をプレビューできる「Web向け保存」機能だ。この機能があれば、画質とファイルサイズの最適なトレードオフを確認するのが簡単になる。画像を2分割や4分割でレイアウトするページで、特に便利だ。GIMPはWeb開発者にとって基本ツールなので、この機能は歓迎されるだろう。また、選択をアクティブにした状態でその中から選択ツールを開けないことにも気が付いた。これができるようになれば、たとえば大きな円から小さな円を「引き算」してドーナツ型の選択を作ることができるので便利だろう。

2000 GIMP Developers Conferenceの出席者は、バージョン2.0をGEGL(Generic Graphic Library)ベースにすることを考えていたが、これは実現されなかった。エンドユーザはこの変更に気が付かないだろうが、GEGLが導入されていれば、開発者は機能を簡単に追加できる強力な手段を手にできたはずだ。このアイディアは断念されたわけではない。将来のバージョンで、GIMPはGEGLをベースとするようになり、さらに高度な機能が追加されると期待される。

最後に

全体的に言って、私は新しいGIMPに感銘を受けた。フリーソフトウェアのファンとして、市販のグラフィックスソフトウェアよりもGIMPを使いたいと思う。猛烈な機能強化が行われたので、GIMPをデフォルトのイメージエディタとして採用し、他のソフトウェアをお払い箱にすることはずっと簡単になった。

新しいGIMPは、ほとんどのグラフィックスアーチストのニーズを十二分に満たすだろう。以前のバージョンでGIMPを見放していたとしても、2.0には失望しないはずだ。初めてGIMPに接する人は、感心するに違いない。

新しい外観

|

|

| インタフェース: 2.0と1.2の比較(クリックして拡大) |

次に気が付く違いは、GIMPの「ドッキング機能」である。すべてのダイアログ(ブラシ、レイヤ、ツールオプションなど)は、メインウィンドウから分離して単独のウィンドウに表示したり、既存のダイアログウィンドウに追加したり、非表示にすることが可能だ。ビューの設定に行った変更はすべて保存されるので、後で作業を再開したときにツールのレイアウトが以前と同じ設定で表示される。作業に合った環境を作れるだけでなく、画面が乱雑になるのを防ぐことにも役立つ機能だ。

テキストツールとCMYKカラーの改良

|

|

| 1グループにまとめた複数のダイアログ(クリックして拡大) |

新しい機能は全体的には気に入ったが、一部に違和感のある部分もあり、改善の余地があると感じた。初心者が、右->左、左->右機能を使いこなせるとは思えない。それに、右->左があって上->下(あるいはその反対)がないのはおかしい。もう1つ気が付いたが、キャンバスからテキストが消えてしまい、テキストエディタでテキストを変更しないと再表示されないことがあった。あればいいと思うのは、エディタで特定の属性を変更できる機能である。たとえば、単語の1文字目の属性を「太字、赤色、18ピクセル」に設定し、残りの文字の属性を「深紅色、16ピクセル」に設定するには、2つのテキスト領域を使うことになるが、かなり操作が冗長だ。また、テンプレートを使って簡単にテキストの書式を設定できれば便利だろう。つまり、円の中にぴったり収まるようにテキストを丸める、影を付けてテキストを立体的にする、テキストを傾斜させる、テキストを左右反転する、などのテンプレートを適用するのである。最後にもう1つ、Macromedia Fireworksのような自動カーニング機能も欲しい。

バージョン2.0に追加されたもう1つの重要な機能は、カラーダイアログを使ってカラーをCMYK(プリンタ用のカラーモデル)値で拾えるようになったことだ。配色の悪い名刺を200枚ほど作ったことがあるので、私はどのCMYK値を使うか経験から知っている。正直なところ、現在のGIMPのCMYK表現は市販製品に大きく遅れをとっているが、ないよりはましな程度だった以前のバージョンからは進歩しているので、今後のバージョンではプロファイルの選択が改良されると期待できる。

GIMPを試していた私は、何度もうれしい驚きを味わった。書き直されたパスツールは、以前よりも直感的で、機能も増えた。パスをSVG(scalable vector graphic)形式でエクスポートし、Adobe Illustratorなどのベクタベースプログラムにインポートできる。特に気に入ったのは、Undoツールだ。このツールを使えば、画像を作成する操作ステップ(選択、塗りつぶし、移動など)の概要や状態、特定の操作によって画像に起こる変化を知ることができる。操作ステップを戻したり進めたりして、編集プロセスの好きな地点に戻ることができる。画像編集を建設的に進めるには、欠かせない作業である。さらに、編集メニューの”Fill with FG/BG color”を選択すると、現在表示されている前景色と背景色がプレビューされるので、どのカラーを使っているのか覚えておく必要はない。意外なことに、この便利な機能がNew Imageダイアログに見当たらない。

改良の必要な箇所

もちろん、どんなものにも改良の余地はある。私が欲しいと思ったのは、元の画像の隣にさまざまなGIF、PNG、JPEG設定で画像をプレビューできる「Web向け保存」機能だ。この機能があれば、画質とファイルサイズの最適なトレードオフを確認するのが簡単になる。画像を2分割や4分割でレイアウトするページで、特に便利だ。GIMPはWeb開発者にとって基本ツールなので、この機能は歓迎されるだろう。また、選択をアクティブにした状態でその中から選択ツールを開けないことにも気が付いた。これができるようになれば、たとえば大きな円から小さな円を「引き算」してドーナツ型の選択を作ることができるので便利だろう。

2000 GIMP Developers Conferenceの出席者は、バージョン2.0をGEGL(Generic Graphic Library)ベースにすることを考えていたが、これは実現されなかった。エンドユーザはこの変更に気が付かないだろうが、GEGLが導入されていれば、開発者は機能を簡単に追加できる強力な手段を手にできたはずだ。このアイディアは断念されたわけではない。将来のバージョンで、GIMPはGEGLをベースとするようになり、さらに高度な機能が追加されると期待される。

最後に

全体的に言って、私は新しいGIMPに感銘を受けた。フリーソフトウェアのファンとして、市販のグラフィックスソフトウェアよりもGIMPを使いたいと思う。猛烈な機能強化が行われたので、GIMPをデフォルトのイメージエディタとして採用し、他のソフトウェアをお払い箱にすることはずっと簡単になった。

新しいGIMPは、ほとんどのグラフィックスアーチストのニーズを十二分に満たすだろう。以前のバージョンでGIMPを見放していたとしても、2.0には失望しないはずだ。初めてGIMPに接する人は、感心するに違いない。